2025.05.16

言論NPOは5月15日、東京都内の国連大学で「東京会議2025」の第二弾イベントとして、公開フォーラム「今こそ問われる世界的連帯」を開催しました。

第二次世界大戦終結から80周年の節目を迎える今年2025年、米トランプ政権の自国第一主義的な行動が世界の混乱に拍車をかけています。気候変動危機や核戦争の脅威など地球規模の危機に対し、各国は一致して協力するどころかより分断と対立を深め、自国利益のための行動が世界に広がっています。米国の科学誌が公表する今年の終末時計が、「人類滅亡」へ過去最短の残り89秒を示したのは、こうした歴史の逆行に対する警告です。

今、改めて「世界の協力」が問われる中で、言論NPOは3月の「東京会議2025」では、東京に集まったアジアやヨーロッパの首脳や国際機関の代表、主要10カ国のシンクタンクの代表者らとともに世界の結束を呼びかけました。

そして今回は、故ネルソン・マンデラ氏が立ち上げた非営利組織・The Eldersの協力のもと、ノーベル平和賞受賞者や国際機関のトップ経験者らとともに、東京で対話を行いました。

主催者挨拶に登壇した言論NPO代表の工藤泰志はまず、言論NPOを「独立・非営利のシンクタンク」と自己紹介。その上で、「しかし今、シンクタンクという名称はあまり使っていない。私たちは、頭脳集団ではなく『Do-Tank』、すなわち行動する集団だと考えているからだ」と説明。「東京会議」も、民間や市民の力で世界の課題に挑み、政府間外交を動かす対話の舞台をこの日本につくるための「行動」であると語りました。

「東京会議」最高顧問の岸田文雄・前内閣総理大臣は、今回のフォーラムに先立ち、The Eldersの主要メンバーが核兵器の廃絶をテーマとして広島を訪問していたことに言及。「今まさに世界は、核兵器の脅威が高まり、核戦争の可能性も否定できない状況にある。この人類の生存に関わる根源的な命題に全力で取り組まなくてはならない。今こそがその局面だ」と語りつつ、この歴史的なタイミングでの広島訪問を歓迎しました。

開会挨拶に続いて、フアン・マヌエル・サントス氏(The Elders会長、コロンビア元大統領、ノーベル平和賞受賞者)、潘基文氏(元国連事務総長)、ショーナ=ケイ・リチャーズ氏(駐日ジャマイカ大使、国連軍縮諮問委員会委員長)、田中伸男氏(イノベーション・フォー・クールアース・フォーラム(ICEF)運営委員会委員長、国際エネルギー機関(IEA)元事務局長)の4氏によるパネルディスカッションが行われました。司会は、チリツィ・マルワラ氏(国連大学学長、国際連合事務次長)が務めました。

詳細記事はこちらから

2025.03.4

Details

「東京会議2025」は議長声明として「東京宣言」を採択しました。

「東京会議2025」議長声明

2025年3月04日

私たちは3⽉3⽇からの2⽇間、「東京会議2025」を開催した。東京での今年の議論に参加したのは、アメリカ、イギリス、イタリア、カナダ、ドイツ、フランス、⽇本のG7の国にインド、インドネシア、ブラジルを加えた世界10カ国のシンクタンク代表に、国連や国際機関の関係者、世界各国の要⼈を併せた30名である。

今年、世界は第⼆次世界⼤戦の終結と国連創設の80周年を迎えている。だが、この歴史の節⽬の年、私たちの「東京会議」に突き付けられた課題はこの会議が8年前に始まって以来、最も重く深刻なものである。

2年前、私たちは現在の世界の「本当の危機」は、世界の困難に世界が⼒を合わせていないことだとし、今がまさに世界の対⽴をこれ以上悪化させず、世界の課題で多くの国が⼒を合わせる、その局⾯だと訴えた。

この会議が、「国際協調」の旗を⼀貫として⾼く掲げるのは、世界は⼒を合わせることでしか、持続的な世界の未来を描けないからである。

国連は昨年9⽉の「未来サミット」で未来に向けた協定を加盟国間で合意している。安保理改⾰も含めたグローバルガバナンスの⽴て直しを国連が提起したのは、国連の80周年に国際社会の⾏動を期待したためである。

ところが、今年、世界で始まったのは改⾰ではなく、むしろ逆の動きである。

世界では、多国間主義や国連など国際組織の価値を認めない⼤国が、⾃国利益を優先する⽴場から⾏動し、守るべき⺠主主義の価値を巡り、戦後の世界を主導した⽶国と欧州の間で対⽴も始まっている。

私たちは課題解決に向けた⼤国のイニシアチブと役割を否定するものではない。しかし、仮にその解決が⼤国の取引だけに委ねられるとしたら、国際社会の今後のあり⽅を変えてしまいかねない。それが私たちの懸念なのである。

戦後、私たちが⽬指したのは「多国間主義」や国際紛争の解決に不可⽋な「法の⽀配」に基づく世界である。

それをこれからも貫けるのか、それこそが、今年、私たちが取り組んだアジェンダなのである。

この⼆⽇間の議論で私たちはこの課題を様々な⾓度から議論した。確認したことは⼆つである。

第⼀は、歴史の逆⾏は認めるわけにはいかない、ということである。戦後の世界の仕組みは、1930年代の世界経済の分断と、あの⼤戦への多くの犠牲の上に築き上げたものだが、戦争の解決に対して国連は機能不全であり、戦後経済を⽀えた⾃由で開放的な経済も今では存在しない。この80年、急速に変化する世界が求める改⾰を国際社会が考えないこと⾃体が異例なのである。

第⼆に、今ほど、「法の⽀配」や「多国間主義」を守り抜くために世界の「結束」が必要な時はない、ということである。⽇本の岸⽥前⾸相もこの会議で提起したが、G7が結束するだけでは多国間主義を守ることは難しい。その輪は、グローバル・サウスも含む新興国や発展途上国にも広げられなければならない。

世界にはG7に対するBRICSの競争が存在する。双⽅に分かれて参加する私たち10カ国のシンクタンクが、多国間主義を守るためこの対話の場に集まるのはその先駆けである。世界の危機に世界はこれまで以上に⼒を合わせるべきであり、対⽴は乗り越えるべきである。こうした問題意識から、私たちは以下の4点の⾏動に焦点をあてた。

まず、第⼀に国連が有効に機能していない現実を受け⽌めることから⾏動を始めるべきだ、ということである。私たちが会議前、この⽇本の専⾨家やこの会議の参加者に対するアンケートでも、国連はすでに機能せず、国連を軸とした「多国間主義」に基づく世界が壊れ始めていると回答する⼈は8割を超えている。

国連の⾏動で世界が動かないのは、⼤国が対⽴する国際政治の現実のパワーゲームによるものだけではない。世界を構成する主要国が、世界の持続的な発展と平和の役割を主導してこなかったからである。

私たちは戦後の⾃由世界を⽀えた⽶国にその役割をこれからも期待するものだが、それだけに頼る世界は不安定である。

主要国が未来のために主体的に協調できるプラットフォームは国連においても、また、その外においても国際社会の国々が再建しなくてはならず、少なくてもこの会議に集まる10カ国の⺠主主義国は、そのための責任を共有すべきである。

次に考えたいことは、世界の課題に取り組む多くの国際機関の献⾝的な努⼒を尊重し、機能させることは我々の務めだということである。

世界経済は成⻑しなければ、世界の課題に応えられず、投⼊できる資源が有限だということは理解すべきだが、⾃国利益だけを優先する世界がどれだけ危険かは、世界の歴史が教えていることである。

私たちが守るべき世界の秩序は、法の⽀配の貫徹と⼈間の尊厳であり、多くの優先された課題に世界が⼒を合わせることである。国際組織のガバナンスは、この⽬的に専⾨的に集中できるように再定義すべきである。

ウクライナの戦争はすでに莫⼤な損失を重ねている。ウクライナの終戦はなんとしても実現すべきだが、問題はその終わらせ⽅にある。この交渉が侵略した側の意⾒に同調するだけで、ウクライナ⾃⾝やヨーロッパの不安に応えないなら、地域の持続的な和平は期待できない。この侵略戦争の今後には世界が関わるべきであり、国連や国際社会の関与を排除すべきではない。

これはガザにおける恒久的な停戦と戦後処理も同様である。国際社会はガザの和平プロセスに関与すべきであり、双⽅がガザの将来を決定づける発⾔権を持つべきである。

最後に考えたいのは、「世論」と「輿論」は違うということである。これは、⽇本語の考え⽅だが、SNS空間を活⽤した事実を装ったフェイクなニュースがあふれる中で、この⼆つの国⺠の声に対する考えは、この会議でも共通した理解になっている。

世論は、国⺠の感情的な思いに⽀えられる声だが、輿論は、課題解決の意志を持つ声である。国⺠の声はどちらも⼤切だが、この輿論の役割こそ世界の危機の局⾯で⼤事だと考える。

世界の動向を正しく理解し、その解決を⾃分の問題として考え、それを話し合うことによって、課題解決の意志を持つ声がより強いものとなる。こうした「輿論」の可能性を、この会場はもちろん、世界の多くの⼈と共有することが「東京会議」の役割である。

あの⼤戦と国連が創設され80周年、持続的な世界と平和を実現できるかは、われわれ、みんなの努⼒にかかっている。

2025年3月4日

東京会議

2024.12.5

「第20回東京-北京フォーラム」(主催:言論NPO、中国国際伝播集団主催)は、2024年12月3日から5日にかけて開催されました。

コロナ禍を経て、東京では6年ぶりの対面開催となった今回のフォーラムは、「多国間協力に基づく世界秩序と平和の修復に向けた日中協力」を全体テーマとし、日中両国を代表する各界の有識者が議論を交わしました。

詳細記事はこちらから

「次の10年」に向けた対話の第一歩が始まった

3日の開会式では、2024年以降の「次なる10年」も「対話」を継続することを確認する調印式が行われました。

立会人各3人(日本側:武藤氏、宮本氏、山口廣秀・元日銀副総裁、中国側:莫高義氏、程永華・元駐日大使、呉江浩・駐日大使)が見守る中、日本側主催者の言論NPO代表の工藤と、中国側主催者の杜占元・中国国際伝播集団総裁が調印。「真新しい10年の幕開け」(杜占元氏)を祝い、「これまでの延長ではない新たな対話」(工藤)にすることを誓って固い握手を交わすと、会場から大きな拍手が送られました。

2024.12.5

「第20回東京-北京フォーラム」は東京宣言を発出し、閉幕しました。

「第20回 東京―北京フォーラム」東京宣言

2024年12月05日

「第20回 東京―北京フォーラム」は12月4日から、2日間にわたって東京で6年ぶりとなる対面で行われ、政治外交、世界の平和構築と国際協調、経済と安全保障、そして、デジタル社会、メディア、若者対話の議論に日中両国を代表する有識者約100氏が集まり、率直かつ踏み込んだ対話を行った。

私たちが「多国間主義に伴う世界秩序と平和の修復」を全体テーマに選んだのは、今年で20回目を迎えたこの対話を、日中両国がアジアや世界の未来に向けた協力に一歩踏み出す歴史的な舞台にしたい、との強い思いからである。

世界は対立を深め、本来、協力が必要な局面で世界が力を合わせられない事態が続いている。気候変動をはじめとする危機が複合化し、貧困の削減、開発問題が重くなり、国際法と国連憲章は試練に晒され、戦争が長期化している。こうした世界を修復できるのか、そのための日中協力は可能なのか。私たちがこの会場に集まったのは、こうした歴史的な課題に真剣に向き合うためである。

フォーラム直前に公表した日中の世論調査では克服すべき新しい課題も明らかになっている。世界は協力すべきとの強い共有した意識を持ちながら、日中両国民の認識にこれまで以上の亀裂が広がっている。

これらにどう取り組むのか、私たちが確認したのは次の2点である。

まず、協力して世界の未来に向き合うためには、感情的な対立を乗り越える必要がある。そのためも日本と中国は課題解決の意志を持つ輿論の喚起のために、力を合わせる必要がある。

次に、この対話がこれまでの20年で作り上げた膨大な財産を踏まえながら、世界の未来に責任を果たす対話に脱皮させることである。

私たちが、公開の場で次の10年に向けた調印を行ったのは、その決意を多くの人と共有するためである。

この使命のため、私たちは以下の合意をまとめた。

第一は、私たちの決意である。私たちは間もなく新しい年を迎える。2025年は第二次世界大戦が終わり、その深い反省から世界の戦争を防止し、世界が力を合わせて平和と繁栄を実現するために国連が創設されて80周年となる。歴史の逆行を許すべきではなく、国連システムの機能や多国間主義に基づく世界は守らなくてはならない。それこそが、私たちの未来に向けた決意、だということである。

第二は、私たちが協力して目指す世界経済とは、あくまでも自由で開放的な経済だということである。自国第一主義と保護主義が世界で高まっているが、ルールに基づいた開かれた世界経済しか、持続可能な未来は描けない。他国への依存が強まりすぎることは自国経済の安全の障害になることは理解するが、経済の分断やブロック経済を加速させることは避けるべきである。日中経済はあくまでも協力発展を目指すべきであり、そのためにも相互信頼に基づいてビジネス環境を改善するとともに、企業活動を制約する規制の透明性と予見可能性を高めることが協力の前提である。

第三に、北東アジアは、紛争回避と安全に向けた努力を一層、強化する局面にある。この地域に必要なのは対立ではなく、安全の維持と協力のための努力であり、この地域の信頼醸成の仕組みである。この地域の危機管理の仕組みをより有効なものにするため、日中の防衛関係者の頻繁な定期協議は急務である。

第四に、今回、改めで考えるべきことは、世論の環境がインターネット主導に変わる中でも相互理解の決定的な要因が国民の交流にある、ということである。政府間が合意した戦略的互恵関係は、国民の理解と信頼があってこそ実現するものであり、今回の世論調査で見られた国民感情の悪化と意識の変化を修復する作業は優先すべき課題である。両国は世界の未来に向けた協力を考える上でも、まずあらゆる対話の拡大と国民間の交流の促進にこれまで以上に本気で取り組むべきである。青年交流の強化が喫緊の課題であることは論を俟たない。

過去20年間、日中関係が困難の中で、「東京―北京フォーラム」は一度も中断せずに発展し、次の10年という新しいステージに入ろうとしている。これは、ひとえに、志を共にする多くのみなさんの力によるものである。

私たちは、これらの合意と決意を踏まえ、次の10年も一貫として対話を継続し、世界やアジアの平和や課題に全力で取り組む決意である。

2024年12月5日

言論NPO

中国国際伝播集団

2024.09.26

9月3日から2日間にわたり、日米中韓4カ国の外交・安全保障の専門家15氏が参加して行った「アジア平和会議」が開催されました。

今回の会議では、朝鮮半島では核開発を進め、周辺に挑発を繰り返す北朝鮮とウクライナで国際法違反の侵略を行うロシアが軍事協定を結び、この北東アジアやその周辺でも、中国と米国を中心とした同盟国との間で、軍事拡大と対立が恒常化している中、今回の会議では全体テーマを「平和への覚悟」とし議論が行われました。

そして、2日間の議論を踏まえた議長声明では、「力による抑止は手段にはなりえても唯一の手段になり得ず、それだけでは現状維持を超えて双方の軍事拡大と対立を止めることはできない」ということ、「紛争のリスクを管理し、共通の課題で力を合わせる努力」が必要との認識で一致。

その上で、この地域における信頼醸成の仕組みの土台作りに貢献するために「アジア平和会議」と日米中韓4カ国の専門家に問われた役割であり、今後も努力を重ねて、責任を果たしていくことが「平和への覚悟」だと結んだ議長声明を採択し、閉幕しました。

2024.03.25

言論NPO代表 工藤泰志の民間外交に密着したドキュメンタリー映像「平和と核 本音の対話」が完成しました。舞台は昨年北京で開催された「第19回東京ー北京フォーラム」。10月19日から2日間にわたって行われた本フォーラムでは、「平和」を全体テーマに据え、政治・外交、安全保障、核問題、経済、デジタル、メディア、青年の7つの分科会で有識者約100氏が議論を行いました。

中でも注目を呼んだのが、昨年初めて行った特別対話「核分科会」です。本フォーラムとあわせて実施した日中共同世論調査では、中国人は半数超、日本人も4割弱が核戦争が「あり得る」と考えていました。背景にはウクライナに侵攻するロシアのプーチン大統領による核の恫喝や、核保有国が使いやすい核兵器の小型化を進めていることがあります。

中国では核分野は秘密かつ重要な部門であり、日中で核について議論することなどめったにありませんが、こうした危機的状況を受けて、本フォーラムでは特別対話として核の分科会を開催し、アジアにおける核不拡散に向けた日中合意形成に挑んだのです。

ドキュメンタリーでは、アジアと世界の平和に向け、民間から核不拡散に挑んだ工藤の挑戦に迫っています。是非ご覧ください。

\工藤はSNSでも発信しています/

フォローして日々の発言をお見逃しなく!

▼X

▼TikTok

@peace_kudoyasushi

https://www.instagram.com/genron_kudo.yasushi/

https://www.facebook.com/kudo.yasushi

2024.03.7

3月13日から15日にかけて開催する「東京会議2024」に向けて、準備はいよいよ大詰めを迎えています。

本日の記事では、14日の公開フォーラムで行われる2つのセッションについて、テーマの背景にある問題意識とそれらの議論の目的を掘り下げます。

1. 二つの戦争をどのように終結に向かわせることができるのか?

ロシアがウクライナへの軍事侵攻を始めてからすでに2年が経過していますが、その終結の糸口は見えていません。さらに、イスラエル軍による攻撃が続くガザ地区ではこれまでの死者が3万人を超え、多くの民間人の命が犠牲になっています。

世界はこの残虐な戦争を止められずにいるのです。

そんな中、言論NPOが実施した有識者へのアンケート調査では、ウクライナとガザ戦争に対して、非常に厳しい見方を示していることが明らかになりました。

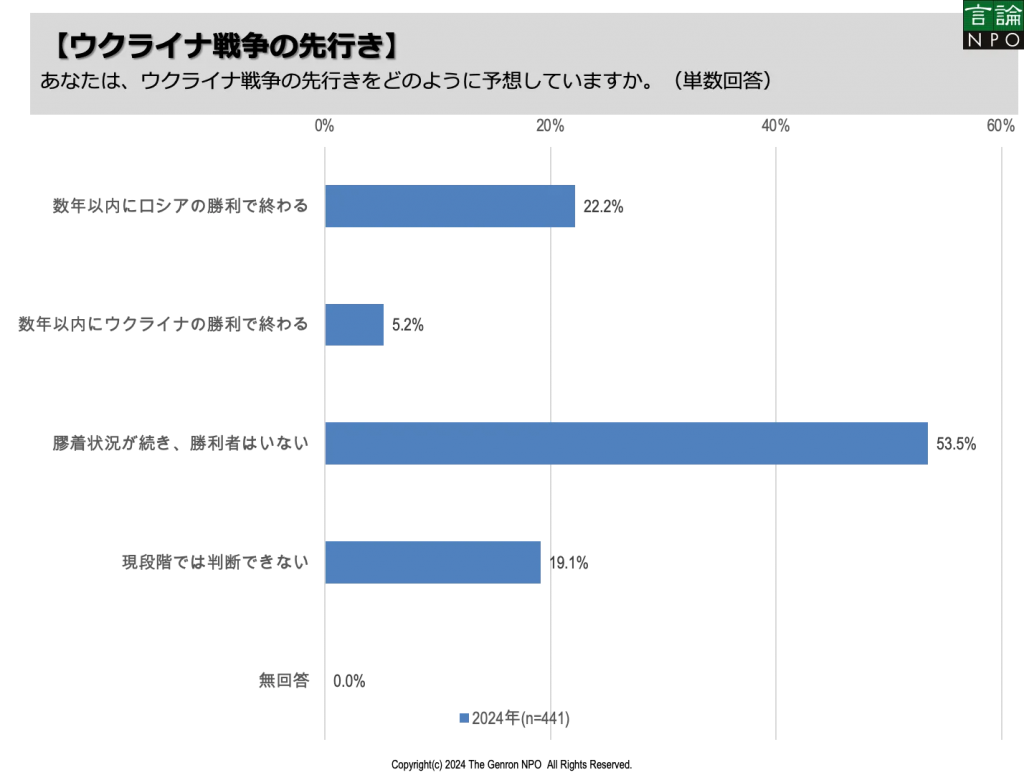

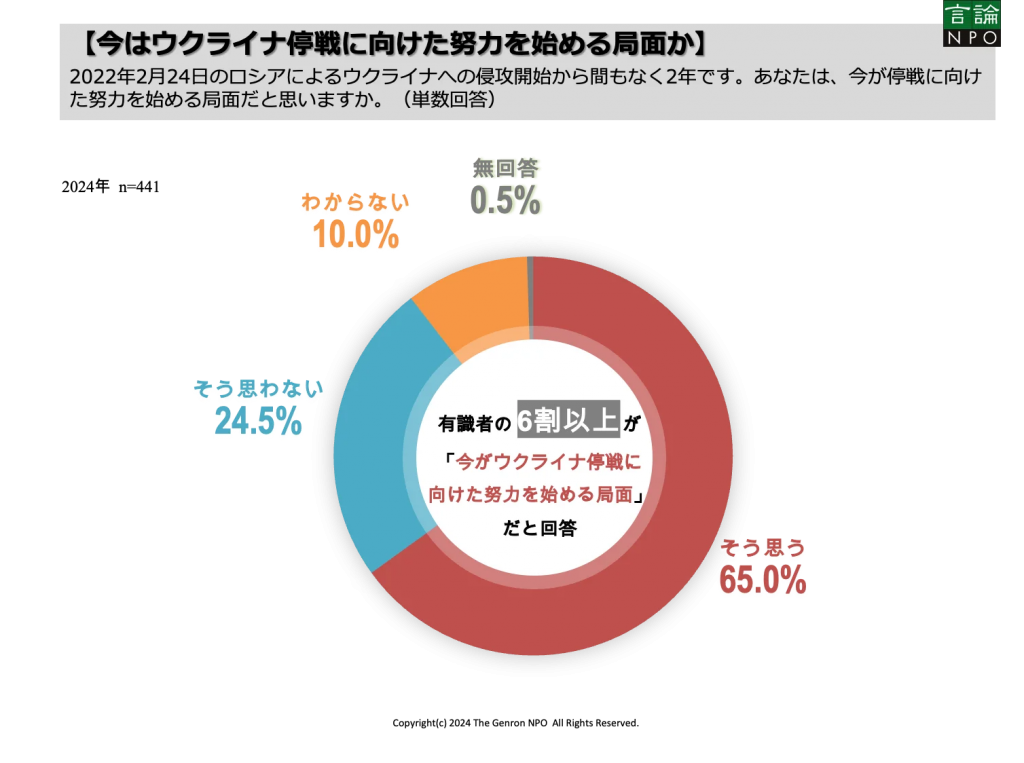

▼ウクライナ戦争については「膠着状況が続き、勝利者はいない」と考える人が半数を超え、「今が停戦に向けた努力を始める局面」との回答が6割を超えています。

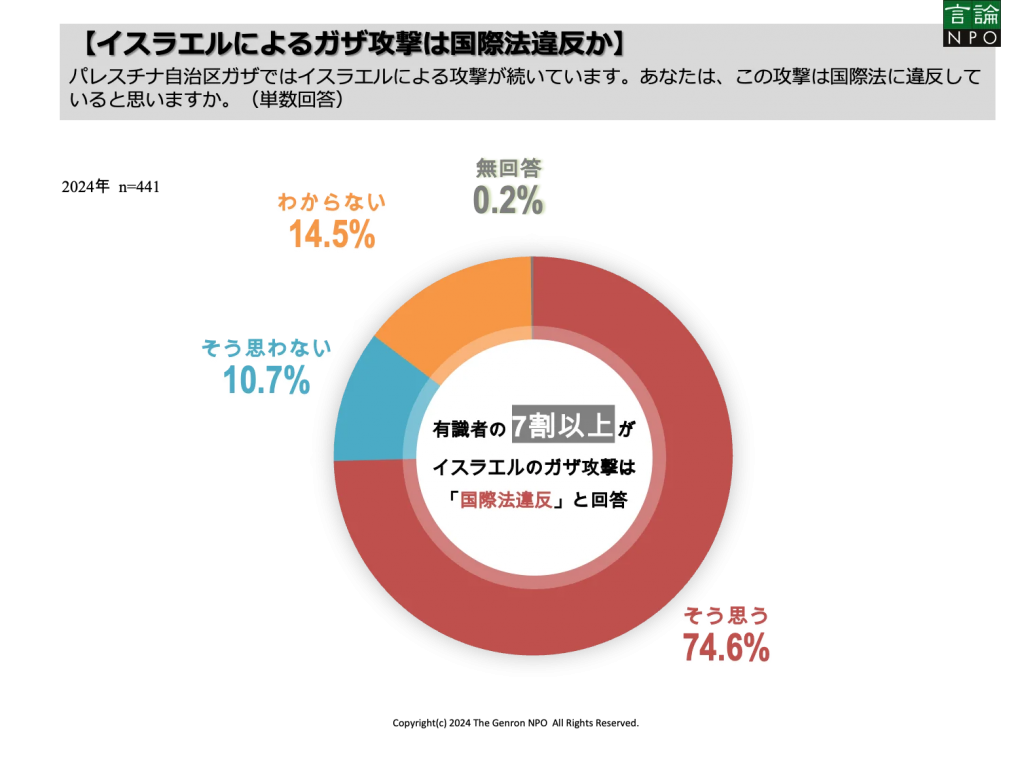

▼さらに、イスラエルのガザ攻撃を国際法違反だと考えている有識者は74.6%と7割を超えています。

では、この二つの戦争をどのように終結に向かわせることができるのでしょうか?

「終結」させるためには、停戦への努力と停戦後の地域の安全を保障するものがなくてはなりません。

ですが、そのような長期的な目標への取り組みは十分でなく、世界では目の前の紛争管理や人道支援を行うのが精一杯の状況にあります。

そんな中でも、国際社会は紛争解決や平和構築というゴールに向けて今、努力を始めなくてはいけないと考えています。

実際に日本の有識者の約6割が、たとえ難しい局面であっても“平和構築のための努力していくことは必要”との考えを示しています。

東京会議2024では、この世界の平和に向けた道筋を真正面から議論します。

公開フォーラムのセッション1では、「ガザとウクライナ戦争の終結と平和構築に挑む」と題して、二つの地域での平和秩序をどう構築するのか、国際社会はそのためにどのような努力をしなければならないのか、世界を代表する10ヵ国のシンクタンク代表者とともに議論します。

2. 民主主義国自身の問題を問い、新しい国際秩序の構築に動き出す

セッション2のテーマは「世界の民主主義国に今、何が問われているのか」ですが、なぜ今、民主主義国が自身の課題に目を向ける必要があるのでしょうか?

欧米とグローバルサウスの溝の深まり

第一に、戦争や気候変動などの大きなグローバルリスクに直面している中で、西側の民主主義国がこれらの問題解決に対する取り組みを怠っていることへの不満が、グローバルサウスの国々で高まっています。

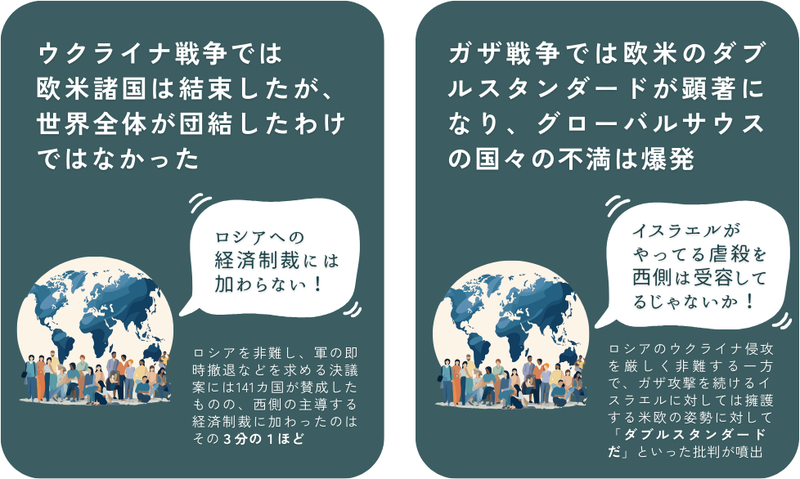

実際にウクライナ戦争では、ロシアを非難し軍の即時撤退などを求める決議案には141カ国が賛成したものの、西側の主導する経済制裁に加わったのはその3分の1ほどでした。

戦争の影響でエネルギー危機や食糧危機がさらに深刻になった脆弱国に対し、欧米は経済制裁に加わるよう説得できるほどの「答え」を示せていなかったと言論NPO代表の工藤は話します。

欧米諸国は結束しましたが、欧米の示す「正義」に世界全体が結束したわけではありませんでした。

また、ロシアのウクライナ侵攻を厳しく非難する一方で、ガザ攻撃を続けるイスラエルに対しては擁護する米欧の姿勢に対して「ダブルスタンダードじゃないか」といった批判が噴出しました。欧米とグローバルサウスの隔たりがより顕著になっています。

上智大学グローバル教育センター教授の東大作氏は、2月27日の言論フォーラムにて、グローバルサウスの国々の「今までとは違う根源的な怒りや不満」が高まっていると指摘。

東氏は、西側が「相当な覚悟を持って向き合い、解決していかないと、世界の対立がどんどん激しくなってしまう」との懸念を示し、先進民主主義国による紛争解決や平和秩序の構築に向けたより一層の努力の必要性を強調しました。

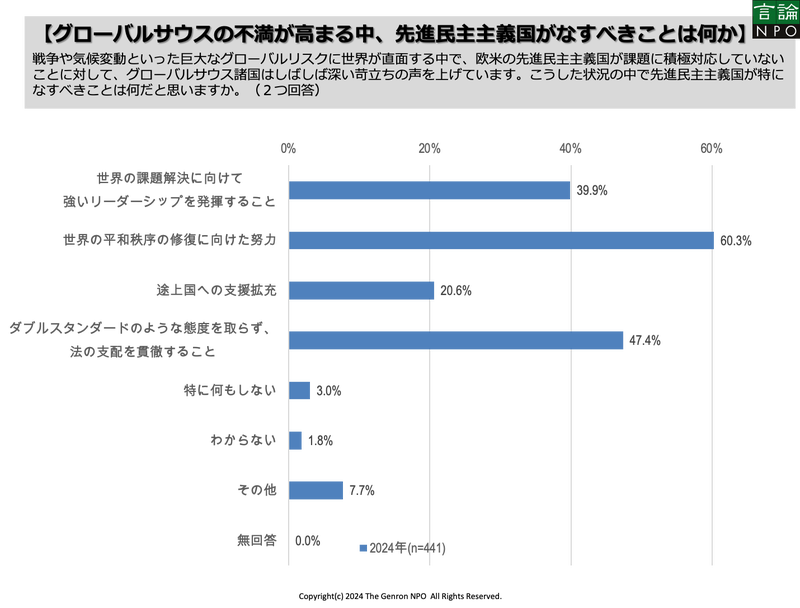

▼先の有識者アンケートでも、民主主義国は「世界の平和秩序の修復に向けた努力」を行い、「ダブルスタンダードではなく、法の支配を貫徹」すべきだとの声が多数を占めています。

欧米が主導してきた自由でルールに基づいた国際秩序は壊れ始め、世界の対立と不確実性が増しています。そんな中、西側は世界からの不満に向き合い、覚悟を持って努力を始めなくてはいけない局面にあります。

民主主義の後退

さらに、民主主義国は、国内の民主統治への不満・不信という課題も背負っています。

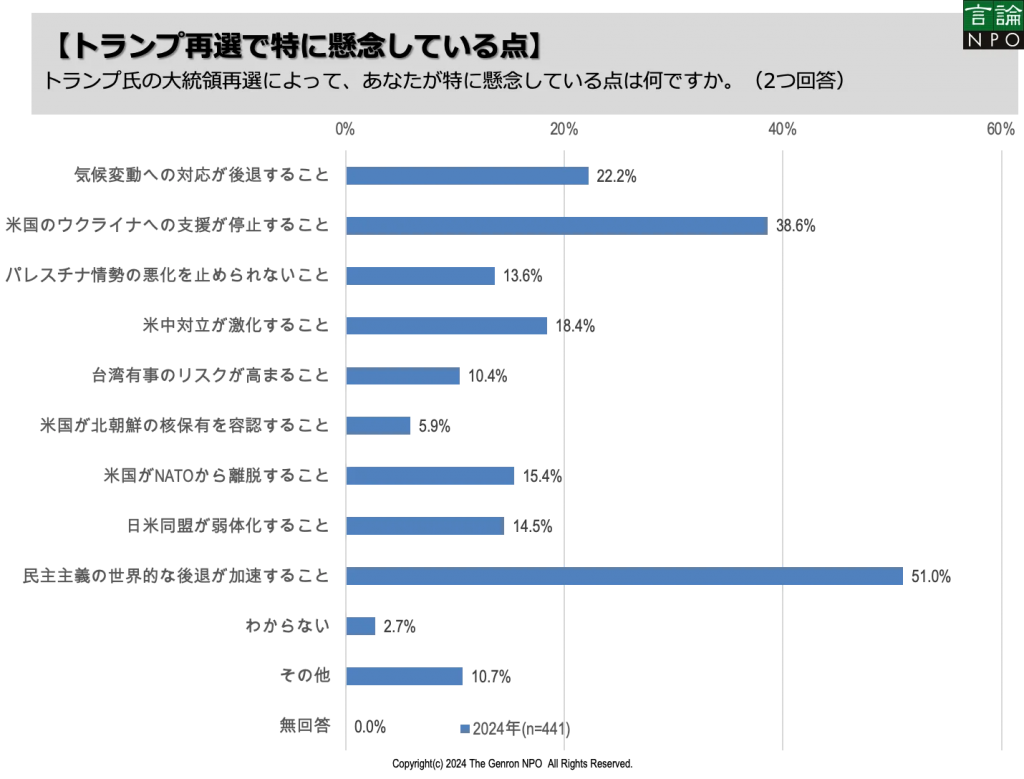

▼この秋の米大統領選について、トランプ氏の再選可能性が50%以上はあると見ている有識者は9割を超え、「民主主義の世界的な後退が加速すること」を懸念する人が半数を超えています。

社会の分断化が進み民主統治の後退が指摘される中、民主主義自体が国際政治や市民社会での信頼を高めなくてはいけません。

このように、民主主義国の立ち位置が今、強く問われているのです。

だからこそ東京会議2024では、我々民主主義国自身の問題を真正面から議論します。

公開フォーラムの第二セッションでは、民主主義国が多国間協力と法の支配による新しい世界の秩序をどう構築していくべきなのか、民間から問題を提起し、世界へメッセージを打ち出します。

国間協力に向け、最前線で議論

「東京会議」は単なるイベントではなく、世界課題への多国間協力に向け、まさに最前線で議論する舞台です。

今回の会議では20ヵ国、10の国際機関から38名のハイレベルなパネリストが集結し議論します。

最終的には、日本政府及び今年のG7議長国であるイタリア政府への提言をまとめ、この日本から世界へ強いメッセージを発信します。

▼東京会議2024の詳細はこちら

2024.02.9

世界の危機に最前線で挑むハイレベルなスピーカー約30名が東京に集結

東京会議2024 には、外交問題評議会、チャタムハウスなど世界を代表する10カ国のシンクタンクのトップが勢揃いする他、国家首脳級のスピーカーやIMF、WTO、UNDP、AU(アフリカ連合)、NATOなど国際機関からのハイレベルなスピーカー約30名が東京に集結し、この日本から世界に強いメッセージを打ち出します。

東京から世界へメッセージを発信

「東京会議 2024」のテーマは “協力”です。イスラエル・ガザ戦争で欧米のダブルスタンダードが明白になり世界から信頼を失う中、日本と民主主義国が連鎖した複合的な危機にどう協力するべきなのか。4つの非公開会議と公開フォーラムで議論を行います。最終的には10か国の共同メッセージを固め、世界へ発信します。

東京会議2024 公開フォーラム開催概要

日付:2024年3月14日(木)12:30-18:30

メインテーマ:多極化、分断化する世界で多国間主義による国際協調をどう回復させるか

通訳:日英同時通訳

参加費:無料

申込締切:2月29日(木)

定員:会場300名

※定員に達し次第締め切らせていただきます。

※対面での参加となります。

主催:言論NPO

お問い合わせ:言論NPO事務局 tokyo-registration@genron-npo.net

東京会議とは

世界経済の分断回避と平和秩序の修復、グローバル課題について対話・提案する国際会議

「東京会議」は、国際秩序が不安定化する中で、自由と民主主義、法の支配、ルールに基づく秩序の立ち位置から国際協調と多国間協力を促進するため、2017年に言論NPOが東京で立ち上げたハイレベルな国際会議です。知的論壇や世論形成に強い影響力を持つシンクタンクの代表者が東京に集まり、国際社会が直面するグローバルな課題について、東京から議論を発信し、会議内での主張や意見をG7議長国に提案してきました。

自由と民主主義、法の支配、多国間協力を立ち位置に、10カ国の民主主義国のシンクタンク代表者と共に東京から議論を発信

2020年からは、ヨーロッパやアジアより、首脳級の政治リーダーが参加し、世界の自由秩序と多国間主義、民主主義を守るため国内外に強いメッセージを発信してきました。過去7回の会議で、シンクタンクの代表者だけではなく、首脳・大臣級の有力者や各分野を代表する専門家が参加しており、その数は約20か国・100名以上となっています。

現在では、「東京会議」は、世界の知的コミュニティの国際会議のひとつとして位置付けられています。老舗国際会議・ミュンヘン安全保障会議をはじめ、ライシナ会議(インド、2016年~)やコペンハーゲン民主主義サミット(2018年~)、マクロン仏大統領のイニシアチブで設立された、パリ平和フォーラム(2018年~)などの新興の国際会議とも連携や協力関係を深めています。独立・民間のシンクタンクが各政府と組み、国際的競争を行う中、「東京会議」は、自由・民主主義、多国間主義、ルールベースの秩序を守り、アップデートさせることを目的に誕生した日本発の国際会議として、世界的にプレゼンスを高めています。

2024.01.5

「東京-北京フォーラム」で政府間外交の環境をつくる

私は民間の対話には特別な使命があると考えています。両国関係が困難な時、共通の課題を抱えた時、両政府よりも一歩先に出てその課題に立ち向かい、政府間外交の環境づくりを行うことです。

19 回目を迎える今年の「東京-北京フォーラム」で、私たちが一歩先に出て取り組もうとしたのは二つのことです。

第一に、国際社会の平和に対する努力が厳しく問われる局面で、本当に日中両国が力を合わせて世界の平和のために取り組むことができるのか、ということです。全体テーマに「平和」を設定したのはそのためであり、私たちは平和に向けた努力を政府に先駆けて合意しようと考えたのです。

特に今年は日中平和友好条約の 45 周年であり、両国が世界の平和や繁栄に責任を持って取り組むことは、この節目の年に私たちに突き付けられた重大な課題だからです。

そして、第二に両国の外交と国民間の対話を正常化するということです。今年のフォーラムは4年ぶりに対面での開催となりましたが、反スパイ法の改正で訪中の安心が確保できないと少なくないパネリストが、北京に向かうことを断念しました。また、11 月の APECでは、日中の首脳会談は実現しましたが、まだこの時は政府間の対話は軌道に乗らず、それがどう転ぶか分からない状況でした。 私たちは、今回の議論で対話の環境づくりに本気で取り組もうと考えたのです。

両国間で「北京コンセンサス」に合意し閉幕

北京ではその前日まで中国政府の第三回「一帯一路」の国際会議が行われ、習近平国家主席とロシアのプーチン大統領との首脳会談も行われました。 私たちの対話は、その会議に挑むように、その翌日からまさに平和と核の問題をめぐって公開の議論を行ったのです。この議論には日中両国の約百名もの有識者、有力者が参加しました。追い風になったのは、岸田首相の会議前の晩餐会にあてた祝辞でした。岸田首相はその中で、この地域の平和と繁栄に責任を持つ中国との対話は極めて大事だとし、努力を呼びかけ たのです。

政治外交や、核の問題、経済など7つの分科会の議論はそう簡単なものではなく、激しい 議論もありました。しかし、私たちは真剣に現状の困難に向き合い、そして、協議は徹夜に なりましたが、平和とあらゆる対話の再開に向けた「北京コンセンサス」を合意したのです。

こうした民間の努力が、この地域と世界の平和を願う、多くの人の希望に少しでも貢献でできることを信じています。

言論 NPO 代表 工藤泰志